Die neue Bundesverfassung garantiert den Schweizer*innen allgemeines und direktes Stimm- und Wahlrecht. Frauen sind jedoch nicht mitgemeint.

Am 7. Februar 1971 stimmten die Schweizer Männer an den Urnen der Verfassungsänderung zu, dass künftig alle Schweizer*innen die gleichen politischen Rechte wie sie haben (65,7 % Ja zu 34,2% Nein). Allerdings ist es vor allem den mutigen und engagierten Schweizer Frauen und ihrem jahrzehntelangem Kampf zu verdanken, dass das Thema immer wieder auf die politische Tagesordnung gebracht und alle Kräfte mobilisiert wurden, um die Mehrheit der Bevölkerung und der Stände zu überzeugen.

Die Etappen dieses langen und steinigen Weges bis zur Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Frauen in der Schweiz können Sie hier nachlesen.

Die SAFFA-Schnecke

Im Sommer 1928 findet die Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit (SAFFA) statt. Im Umzug fährt ein denkwürdiger Wagen mit: eine Schnecke namens «Frauenstimmrecht». Die Organisator*innen werden für die Schnecke stark kritisiert und einige Kritiker*innen sehen diese gar als Zeichen für die politische Unreife der Frauen.

Bildnachweis: Schweizerisches Sozialarchiv, Sozarch_F_Fb-0021-29

Die sieben Aufrechten nach vollbrachter Tat

Gruppenbild von sieben Frauen der Eidg. Frauenstimmrechtspetition 1929 (Fotografie eines Zeitungsprints)

Bildnachweis: Schweizerisches Sozialarchiv, Sozarch_F_Fd-0005-01

Schon gewusst?

1948 werden in der ganzen Schweiz Feiern zum 100-jährigen Bestehen der Bundesverfassung durchgeführt und die «Schweiz, ein Volk von Brüdern» gefeiert. Die Schweizer Frauenverbände erklären das Motto um, zu einem «Volk von Brüdern ohne Schwestern» und überreichen dem Bundesrat symbolisch eine Europakarte mit einem schwarzen Fleck in der Mitte. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits alle europäischen Länder ausser der Schweiz, Liechtenstein und Portugal das Frauenwahlrecht eingeführt.

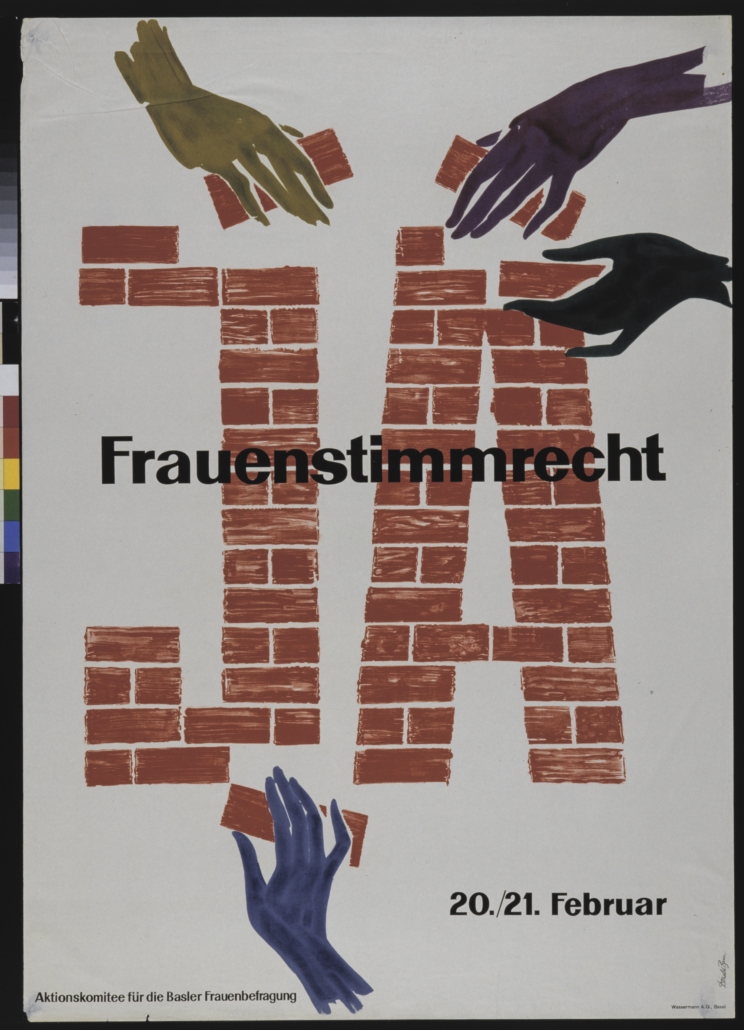

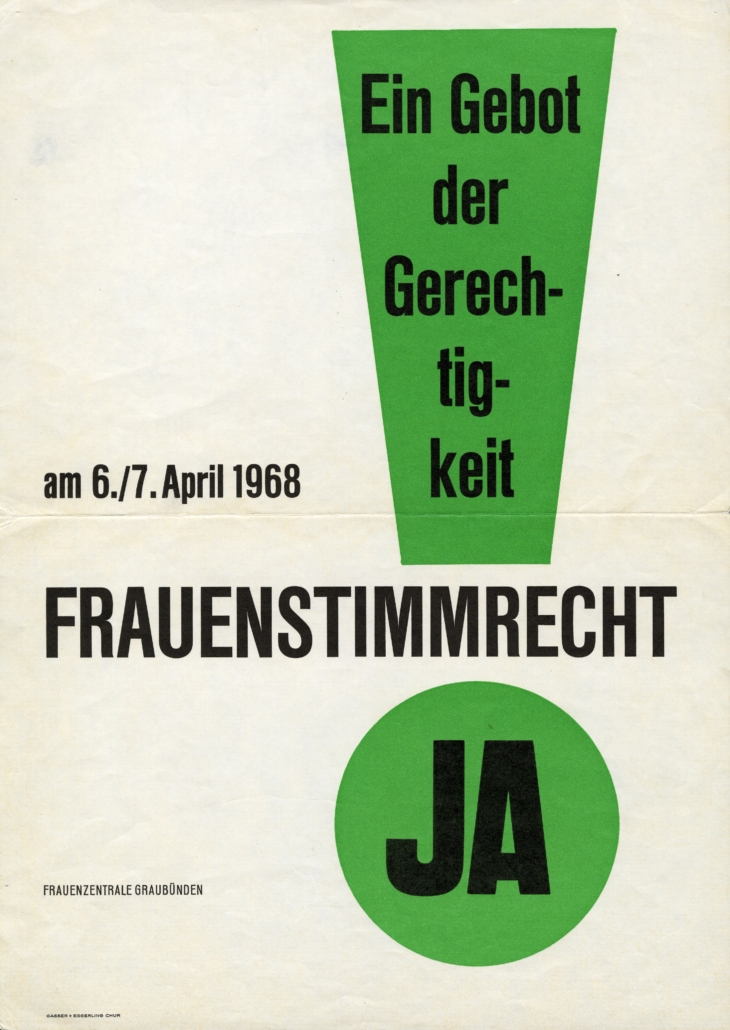

Ja oder Nein

Eine Auswahl an Plakaten, Postkarten und Briefmarken von Befürworter*innen und Gegner*innen des Frauenstimmrechts auf kantonaler und eidgenössischer Ebene.

Bildnachweis: Schweizerisches Sozialarchiv

Schon gewusst?

Während der Volksabstimmung, durch welche der Zivilschutz für alle Schweizer Frauen obligatorisch werden soll, ereignet sich 1957 ein Skandal: Die Frauen der Walliser Gemeinde Unterbäch gehen – unterstützt vom Gemeinderat – abstimmen. Der Gemeinderat erklärt, dass laut Verfassung die Gemeinden gesetzlich zuständig seien, die Stimmregister aufzustellen. Daran beteiligen sich 33 der 84 potentiell stimmberechtigten Unterbächer Frauen. Katharina Zenhäusern, die Ehefrau des Gemeindepräsidenten von Unterbäch, ist die erste Schweizerin überhaupt, die eine Stimmkarte in eine helvetische Abstimmungsurne legt. Da die Frauenbeteiligung damals noch keine rechtliche Grundlage hat, müssen die Frauenstimmen, die in einer separaten Urne gesammelt werden (die Männerstimmen bleiben so gültig), annulliert werden. Trotzdem schreibt diese erste eidgenössische Frauenabstimmung Schweizer Geschichte, weil sie einen wichtigen Anstoss für die spätere offizielle Einführung des Frauenstimmrechtes gab.

Zitat

«Die hier versammelten Schweizerinnen fordern das volle Stimm- und Wahlrecht auf eidgenössischer und kantonaler Ebene und in den Gemeinden. Die Konvention des Europarates zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten darf erst unterzeichnet werden, wenn bezüglich des Stimm- und Wahlrechts kein Vorbehalt mehr nötig ist.

Die rechtliche Gleichstellung der Geschlechter ist eine wichtige Voraussetzung für die Verwirklichung der Menschenrechte. Sämtliche vorgeschlagenen Vorbehalte stellen die Glaubwürdigkeit unseres Landes als Rechtsstaat und Demokratie in Frage.

Wir fordern deshalb alle gutgesinnten Politiker und Stimmbürger auf, das Frauenstimm- und Wahlrecht im Bund, in den Kantonen und in allen Gemeinden so rasch als möglich zu verwirklichen.» (Emilie Lieberherr, 1969)

Kurz und bündig werdet mündig

Demonstration der Frauen-Befreiungsbewegung (FBB), der Basler und der Zürcher Stimmrechtsfrauen am 1. Februar 1969

Bildnachweis: Schweizerisches Sozialarchiv, Sozarch_F_Fd-0003-14

Schon gewusst?

Im Zuge der Entwicklung auf Bundesebene führen die meisten Kantone zeitgleich mit dem eidgenössischen Frauenstimmrecht oder kurz danach auch das kantonale und teilweise das kommunale Frauenstimmrecht ein ( 7.2.1971: Aargau, Freiburg, Schaffhausen, Zug, 1971-1972: Glarus, Solothurn, Bern, Thurgau, St. Gallen, Uri, Schwyz, Graubünden, Nidwalden, Obwalden). Im Kanton Jura wird das Frauenstimmrecht direkt mit seiner Gründung 1977 eingeführt. Manche Kantone verzögern die Einführung des Frauenstimmrechts bis in die 1980er-Jahre. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden entscheidet erst 1989 ein knappes Handmehr an der Landsgemeinde zugunsten des Frauenstimmrechts. Im Kanton Appenzell Innerrhoden braucht es sogar einen Bundesgerichtsentscheid: Am 27. November 1990 entscheidet das Bundesgericht, dass auch in Innerrhoden die Frauen ab sofort stimmberechtigt waren; am 28. April 1991 können die Frauen des Kantons Appenzell Innerrhoden erstmals kantonal abstimmen.

Quellen:

- Eidgenössische Kommission für Frauenfragen (2001): Frauen Macht Geschichte. Frauen- und gleichstellungspolitische Ereignisse in der Schweiz 1848–1998.

- Ruckstuhl, Lotti (1986): Frauen sprengen Fesseln. Hindernislauf zum Frauenstimmrecht in der Schweiz. Bonstetten: Interfeminas Verlag

- «Frauen und Wahlen» – Aktuelles Dossier der Bundeskanzlei anlässlich der Schweizer Parlamentswahlen 2019

- Die Bundesversammlung: Frauenstimmrecht in der Schweiz: 100 Jahre Kampf.