Prosit 2021! Stossen wir auf unser Geschichtsbewusstsein an!

Es ist noch jung, das Jahr. Doch erste Medien stimmen sich bereits auf den 50. Jahrestag der Abstimmung vom 7. Februar 1971 ein: Das Männermehr sagte Ja zum Stimm- und Wahlrecht für die Schweizerinnen auf Bundesebene. Genau einen Monat später, am 7. März, konnten sie erstmals zur Urne. Es erwarten uns also noch weitere Gedenktage, an denen vor 50 Jahren irgendetwas zum ersten Mal passierte. Die einjährige Auffrischung zur jüngeren Schweizer Geschichte möge im ganzen Land gut ankommen.

„Frauen.Stimm.Recht“ titelt der Chefredaktor eines Wochenmagazins in seinem letzten Editorial. Um dann die Länder Estland, Armenien und Kirgisistan aufzuzählen, wo Frauen gut doppelt so lang über politische Rechte verfügen wie hierzulande. „Kein Ruhmesblatt also für…“

Ich erzähle meinem Partner von meiner Lektüre und frage: „Was denkst du, wie geht der Satz weiter?“ Er: „Na ja, so schwierig ist das nicht. Kein Ruhmesblatt für die Schweiz? – …für die Schweizer? – …für die Schweizer Männer?“ Ich verneine jedes Mal. Er ist nun doch etwas überrascht: „Sag schon.“ Ich: „Kein Ruhmesblatt also für Mutter Helvetia.“ Wir müssen lachen. Doch gleichzeitig denke ich an meine Lieblings-Linguistin Luise F. Pusch und ihre anschauliche Analyse, die in vielen Zusammenhängen gilt. Sie nennt es „die Vaporisierung des handelnden Subjekts“.

Die Zeitschrift „Bildung Schweiz“ nimmt ebenfalls Bezug auf unsere bekannte allegorische Symbolfigur. Der Beitrag „Ein halbes Jahrhundert Helvetia“ liefert eine Zusammenstellung über das vielfältige Engagement – zeitgeschichtlich und gegenwärtig – zur Thematik und zudem einige Hinweise und Links, die für den Unterricht dienlich sein können.

Ich stutze. Helvetia geht weit zurück, bis in die keltische Zeit, erinnere ich mich. Mit der Gründung der Helvetischen Republik 1798-1803 taucht der alte Bezug wieder auf. „Helvetia ist die vom Volksstamm der Helvetier abgeleitete neulateinische Bezeichnung für die Schweiz und eine allegorische Frauenfigur, welche die Schweiz bzw. die Eidgenossenschaft versinnbildlicht“, heisst es bei Wikipedia. Seit der Gründung des Bundesstaats 1848 heisst die Schweiz – offiziell und alle Landessprachen umspannend – auch Confoederatio Helvetica. So wird Helvetia, schon ab 1850 auf dem Zweifränkler, zum Bild für die Einheit des modernen Bundesstaates, der gerade aus dem Staatenbund entstanden war.

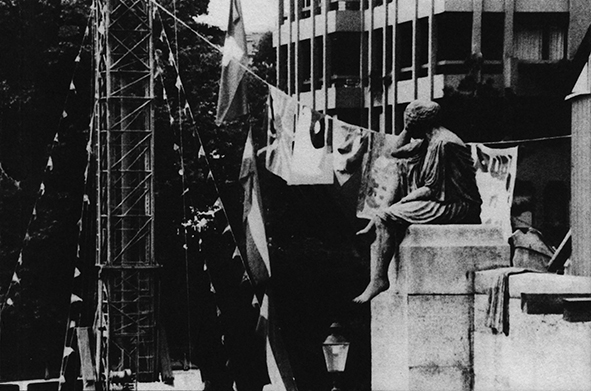

Foto: Tula Roy, Titelbild der Chronik 1916-1991 von Anneliese Villard-Traber „Weit gebracht?“ mit der Helvetia-Skulptur der Basler Künstlerin Bettina Eichin, hg. von der Vereinigung für Frauenrechte Basel, 1992

Helvetia steht für die ganze Eidgenossenschaft – möchte man meinen. Weist der Titel „Ein halbes Jahrhundert Helvetia“ nicht auch auf die Zeit davor, auf den mehr als 120-jährigen Ausschluss der Frauen von der politischen Partizipation? Ich möchte in der Aussage gerne lesen, dass es erst seit einem halben Jahrhundert angebracht, mehr noch, legitim ist, von einer Demokratie zu sprechen; Helvetia bestätigt es.

Wer die Begriffe Demokratie und Männerdemokratie als Synonym versteht, wird vermutlich kaum über den Unterschied nachdenken. Doch die politische Gleichberechtigung ist nicht allein für die Frauen wichtig, sie ist auch eine Notwendigkeit für eine Demokratie, die diese Bezeichnung verdient und in der eine pluralistischere Politik zum Tragen kommen kann als im Männerstaat; dass Frauen die Mehrheit sind, sei auch wieder einmal gesagt.

Es gilt ja heute nicht mehr als zeitgemäss, zwischen den beiden häufigsten Geschlechtern zu unterscheiden. Doch wenn die einen sich während der längsten Zeit politisch beteiligen konnten und die anderen nicht, dann gibt es halt eine Trennlinie. Diese Beteiligung ist ein Menschenrecht. Wir freuen uns also über unsere staatspolitische Menschwerdung vor fünfzig Jahren.

Der Schreiber der Titelgeschichte „50 Jahre? – Stimmt!“ in dem anfangs erwähnten Magazin freut sich anscheinend auch. Sein Blick auf die Zeit vor 1971 bleibt hingegen unbeirrt; gelernt ist gelernt: „Von nun an dürfen die Frauen – endlich! – auch in der demokratischsten aller Demokratien zur Urne schreiten …“

Über Ingrid Rusterholtz

Ingrid Rusterholtz, 1949, Lehrerin und Heilpädagogin, Dozentin, Gleichstellungsbeauftragte Basel-Stadt. Mit meinem Lebens- und Sharing-Partner zwei Töchter 1980/1982 und drei Grosskinder. Kurse, Referate, Aufsätze im Themenspektrum Schule, Sprache, Gewalt, un-/bezahlte Arbeit, Gender und Perspektive.